题记:这篇文章翻译自 Wilson Miner 的 Perennial Design,文章观点与我最近的思绪不谋而合。他写得太好了,我忍不住翻译出来。有些词句可能不准确,如果你英语够好,建议你阅读原文。

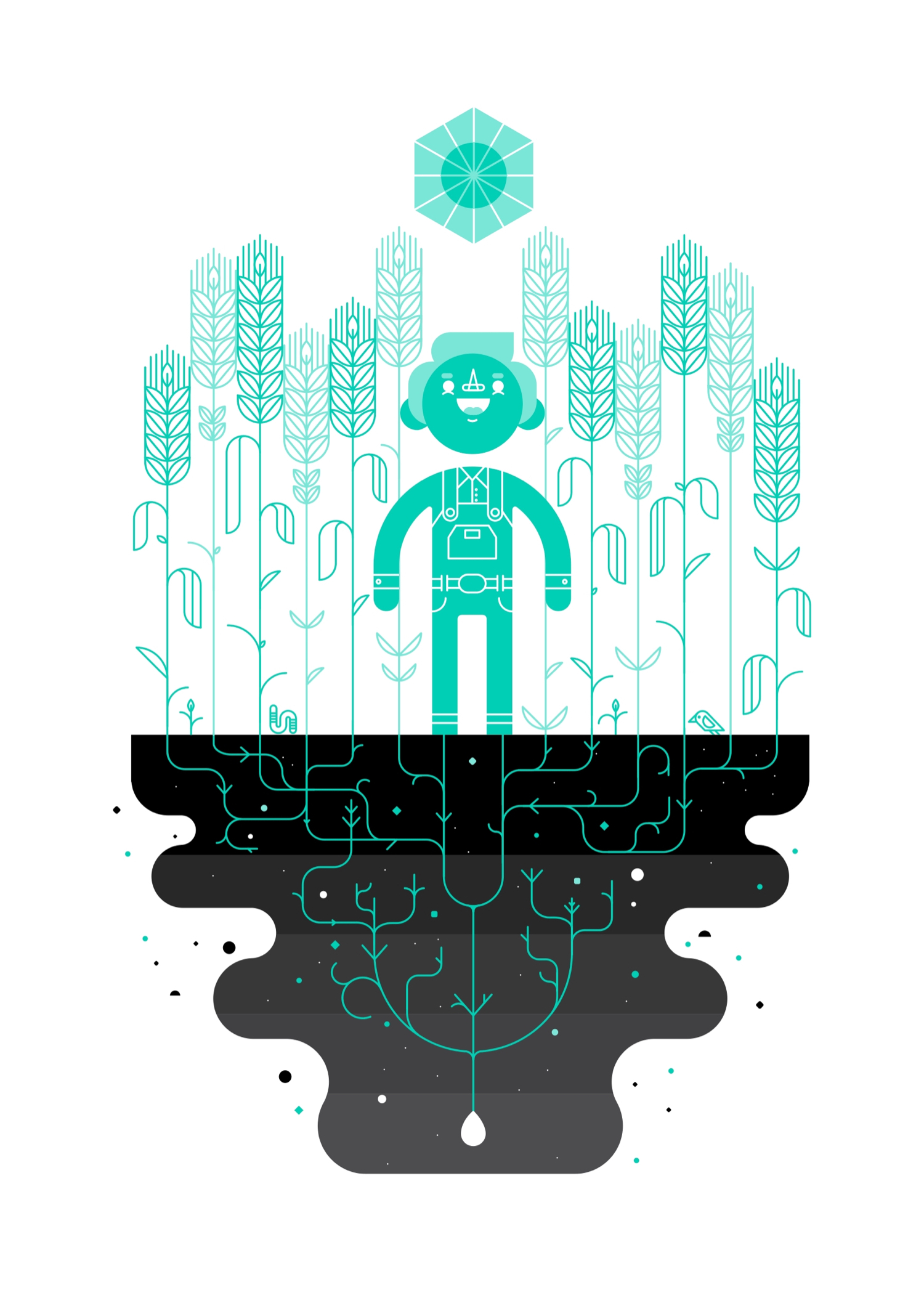

在上面那张图里,我正站在堪萨斯西部的一片麦田里。我那时五岁,麦子高过我的头顶,那是夏末,马上就到收获的季节了。

我祖父就出生在那片麦田附近。那片土地是他的,地里长的麦子也是他的。再过几年,照看这片土地就会成为我父亲的责任,然后最终也许成为我的责任。

我祖父在求学和战争期间曾短暂离开这片土地,但每年夏末的收获季节他都会回来。我父亲还是个男孩的时候,我的祖父会带着他一起。后来,我父亲也会带着还是小孩的我一起回来。

小时候的经历我已经记不清楚了,但是我还零星记得我十二三岁的时候来这里的情况。那时我的个头已经高过了麦子,但还是可以站到联合收割机的巨大轮子里让父亲帮我拍照。父亲把我举到收割机驾驶室,让我和开收割机的农民坐在一起。随着收割机往前推进,我惊叹于一片片的麦子被收割机的大嘴吸进去然后变成麦粒落入我身后卡车斗里的景象。

农场和草原

小麦和玉米、稻谷等农作物都是一年生的。每一年,人们播下种子,植物生长一季就被人们收割,变成粮食。每一年,所有的种子、雨水、肥料、播种时的辛劳,都被一起收割走了。

因为这些作物生长周期短,在收割完后,土壤里留不下什么东西。没有植物的根系维持,雨水会冲走表层的土壤。即便是管理得很好的农田,每年也都会因为雨水侵蚀而损失大量表层土壤。

即使土壤变得愈加贫瘠,通过肥料和灌溉方式改良,基因育种,农民们依然能逐年增加粮食产量,从越来越少的土壤里攫取更多。这就像汽车行业每年推出改良发动机一样,他们期待从有限的化石燃料里压榨出额外的一两英里。

虽然到现在为止,我们的农业仍然能保持产量增长。但这种工程化增长的速度已经有放缓的迹象了,最终它会停止。

堪萨斯西部的大部分土地都已被开发成耕地,但东部弗林特山脉附近还保持着原始的地貌。大草原是这里土地的主人。尽管也有农民们在这里放牧,但是草原深植于地下的庞大根系牢牢保护着这里的土壤不被雨水侵蚀。

与一年生的粮食作物不同,草原上的草是多年生植物。每年冬天,地面上的草枯黄死去,但占据了生物体75%的根系仍在地下存活着。来年春天,草又生出新芽,草原又变得繁茂。

草原生态系统里的元素是自我更新的。草的生长从土壤里吸收养分,死去的草变成肥料回馈土壤,让土地更加肥沃。这里的土地不是越来越贫瘠,而是逐年变得愈加肥沃。

农民们为了防止虫害需要使用杀虫剂,但草原生态系统的物种多样性使得它在没有人为干预的情况下抵抗过各种灾害,保持生机勃勃达几千年之久。

科技沉淀物

哀叹数字设计师的处境已经变成老生常谈:我们的作品寿命如此之短,不管我们做什么,都将在几年后变得无关紧要、被取代甚至完全消失。我们就像收割后的农民,站在田地里看着广阔的雨水无情落下。

史蒂夫乔布斯去世后,他在1994年的一卷采访录像流传出来。那时他在自己创办的公司 NeXT 里,记者请他对比一下当时的硅谷和文艺复兴时期的欧洲,以及对比他本人和牛顿。乔布斯说:“我这一生所做的工作都会在我五十岁时变得无关紧要。”

那时离他被逐出苹果公司已经过了很久,他也无法预料自己有一天再回到苹果带领它走向辉煌。他说出了富有远见的话:“这就像岩石的沉积。你在建造一座大山,你得一层一层往里贡献沉积岩。这薄薄的一层垒起来变成一座高山,但从表面看,除非有X光一样的眼睛,否则没人会看到下面的沉积岩。”

我们无法让我们创造的这些数字产品的界面有长久的生命。这是材料本身的暂时性决定的。实际上,我们恰恰在利用这种暂时性。我们做出尝试,学习并分析,然后抹除之前的尝试,再做出新尝试。

然而,我们达成目标的过程本身有更强的生命力。过程就像是沉积岩,是我们的知识形成的巨大根系。我们打造出的产品只是那座大山的表面,是我们所有知识累积形成的结晶。

如果我们只为表面的东西 — 脆弱的农作物 — 欢呼雀跃,而不去关注更持久的系统 — 地下根系 — 那我们就把自己的目光限定在了跟前。我们是选择为了后代能够建起一座大山而做好自己的沉积岩,还是像种庄稼一样每年收割产品的短期价值再眼看着它们被雨水冲走?

“响应式设计”和“面向未来的设计”等想法的涌现,是设计社区集体意识的觉醒,设计师们认识到一次次地针对某个特定的上下文解决某个特定问题的做法不可持续。当我们把目光重新聚焦到如何设计出一个可以适应环境变化的系统,我们就有机会创造出拥有更长生命力、可以自我更新的设计。

持久的系统

Pentagram 公司最近为纽约市设计了一套道路标识系统,设计师设计了一个与纽约地铁标识互为补充的设计系统。纽约地铁的标识系统是由 Massimo Vignelli 在半个世纪之前设计的。这个系统现如今已成为纽约的城市名片,但它目前的形态和最开始的时候相比也经历了很多的变化和演进。虽然每次迭代都有不同的困难,但它的核心依然坚挺,依然有很多新的东西基于它延展出来。

Vignelli 还曾在 1977 年为国家公园服务(NPS)设计过一套系统,它被称为 Unigrid。这是一套模块化的系统,设计的初衷和纽约地铁标识系统类似,都是试图在混乱的过程里建立秩序。NPS 是个很分散的组织,各地机构的需求和人员水平不尽相同。模块化的设计允许 NPS 各个分支机构根据自己的需求创建不同尺寸的宣传册、折叠地图和海报,因为它们都运用同样的设计元素,所以消费者的感受上还是一体的。这种设计使得它适应时代的变化,并且保证核心的元素不动摇。

即使是最有野心的设计,随着时间推移,也不一定能存活下来。Vignelli 设计的纽约地铁线路图就难逃被取代的命运。虽然它是和纽约地铁标识一起设计的,但因为乘客抱怨太多,还是在几年后被另外的设计取代了。《纽约时报》曾引用 Vignelli 的话,批评新的地铁图设计是一个“杂交种”,因为它很糟糕的把“自然主义”和“抽象主义”混在一起。新地铁图的设计师 Michael Hertz 回应说,“杂种”通常“更健康、更聪明,也比纯种活的更久”。

枯枝

世界上最大的购物中心是个“幽灵城”。它建于中国东莞的郊区,占地960万平方英尺,可容纳2350个商铺。它分为好几个区,还有很多模仿世界著名城市地标的建筑,这包括了一尊八十英尺高的凯旋门,一条一点三英里长的停满贡多拉的运河。但此地的交通极不方便,所以从建成起就一直空置着。世界上还有很多类似的“幽灵购物中心”,这些旧建筑的轮廓和已被拆除的标识,仿佛是早期繁荣商业在现代秩序中投下的暗影。这种情形是建筑设计师们在项目启动时不愿意想象的。

出身维也纳的建筑师和城市规划师 Victor Gruen 受欧洲的市民中心和广场影响,想要给荒乱、隔绝的城市郊区恢复生气。作为美国第一个封闭式购物中心 Southdale 的建筑师,他规划了400英亩土地,要在这之上建立适合市民生活的社区,包括了公寓、学校、医院、公园和人工湖。

Gruen 设计了一个充满野心的系统试图纠正郊区的错误,他期待这个系统里的各个部分互利共生,部分之和大于整体。他坚持已见,即使是开发商说服他先开发一个 MVP 时也未曾动摇。当然,后来开发商只建造了购物中心,他们只看到了 Gruen 系统中短期能带来最多收益的部分。一旦开始,Gruen 系统里的其他部分也会被用同样的指标来衡量 —— 利润。因此,它们也就再没有机会见到天日了。

Gruen 晚年离开了美国,它被这种野蛮的开发方式恶心到了,他把自己孵化出的那些商场和购物中心比作“丑陋的、令人不悦的、浪费土地的停满车的海洋”。1978 年,他在伦敦的一场演说中宣称,“我拒绝为那些混蛋的开发计划负责。” 1980年,他在维也纳离开人世。这之前他再没回过美国。

成功的失败

不管做的东西有多微小、脆弱,我们总是希望它能长久。我们希望它们有意义,对人有用,大于我们自身。每一个我们发布的产品,完成的项目,交接给同事的工作,每一次并购、退出、转型、下线…… 我们总是希望在其中倾注一些可以超越我们自身发展的品质。

现代农业的基础是单一栽培,因为这是最有效的方式。这些作物没有系统的长时间支持,它们所有的能量都用来快速成熟和产生粮食。通过大面积种植同一种作物,维护和培育成本降级,产量提高,这套系统越来越高效的喂饱人们的肚子。但很清晰的是,这是不可持续的。

我们不能再重复农业的老路。我们不能只盯着高效的收割短期利益。认为我们依然能游刃有余的为不同的平台、屏幕、设备、上下文做设计的思想正在遭受质疑。我们所处的充满无数变量的快速发展的数字环境要求我们设计出持久的设计,以对抗越来越短的让事物消亡的周期。

当我们把快速的无限的增长作为终极目标,我们就把自己限定死了,能做的事情就是那些。而这些摆在我们面前的所谓“选择”正是让我们得到单一作物栽培、幽灵购物中心和优化汽车引擎的那些选择 —— 追逐短期的增长和利润,忽视长期可持续发展。

增长不是扩张的唯一方式,触达更多用户也不是加深影响力的唯一方式。如果我们把眼光放得更长呢?我们能不能创造出一些数字产品,活得比我们更久,并且不需要我们持续的照料呢?

一点钱和一百年

从我祖父的农场往东开车几个小时,在堪萨斯州的 Salina 附近有一个谷仓。让这个普通的谷仓不普通的是,每年秋天有那么几天,这里聚满了人。他们是来参加一个叫草原狂欢节的活动。很多人会在谷仓旁安营扎寨。人们分享美食、随着音乐跳舞、夜晚点起篝火庆祝丰收。除此之外,他们还会一起讨论“农业存在的问题“。这个词出自土地研究所(The Land Institue)的创办者 Wes Jackson — 他和妻子在 1971 年创办了土地研究所。

土地研究所的创办初衷是找到一种可以替代单一作物栽培的不同模式。研究人员以草原生态系统为蓝本,试图找到一个既可以养活我们自己又可以丰富土壤的方式。研究所创办几年后,Wes Jackson 被问到成功的几率有多大,甚至有人提出要培育出多年生的植物种群并且能赶上现在粮食产量根本是不可能的。他回答到,“只要给我们一点钱和一百年的时间,我们肯定能做到。我看不到有什么原因说明它是无法做到的。”

三十年后,研究所的团队宣布他们培育出的最新品种 Kernza(一种类似小麦的作物)将会在二十年内提供给农民种植。但这只是一个概念验证,甚至算不上一个 MVP。Wes 宣称的一百年的目标并不是要找到一种多年生的庄稼,而是开发一种“多年生多品种”的栽培方式 —— 由不同种类的植物和生物组成的系统,这个系统可以持续的发展演化,抵抗气候和环境变化 —— 一个可持续的自行演化和生存的系统。

复苏

我祖父农场里有一小块地跟周围的土地不一样,它位于一个山坡上,土壤里岩石比较多。种在这里的麦子从未比其他地方长的高,也没有其他地里的麦子产量高。

去年夏天,我们收割了这片土地上能长出的最后一茬小麦。今年,这里将会播种上草的种子,这是政府办的一个“退耕还草”的项目 —— 通过激励鼓励土地所有者把耕地恢复原来的面貌。

这片土地目前仍有其他用途:几个油井还在产油,草场那边也很适合放牧。在这片土地之下,看不见的地方,一个新的根系正在生长,它正在让土地恢复活力。也许某一天这片土地又可以种庄稼了,到时我的孙子又可以像我的祖父那样,在收获时节自豪地立在这片土地上。

(完)